昨日の問題点を改良していたら、東京から浜松へ出発が夜の12時になってしまいまいた。逆に道は空いてるか。

夜の高速はこの世でない感じがいいです。

4時30分、無事に浜松に到着。

本日の公演にむけて、まずは寝ます。

昨日の問題点を改良していたら、東京から浜松へ出発が夜の12時になってしまいまいた。逆に道は空いてるか。

夜の高速はこの世でない感じがいいです。

4時30分、無事に浜松に到着。

本日の公演にむけて、まずは寝ます。

まさかの大失敗である。いや、スーパー大失敗である。

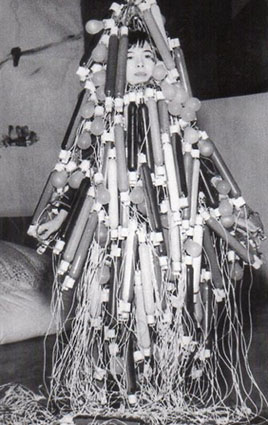

UMEツアー初日の東京公演。電動楽器を動かす制御系が故障し、まったく動かなくなってしまった。そのため、演目の全編を、社長のアカペラの歌と、楽器が動いているフリのパントマイムで乗り切る、という事態になった。今回のツアーの予測で、「全編まった楽器が動かない」という、明和電機ライブでもこれまでに一度もなかった最悪のパターンも想定していたが、まさかのっけからそれが起きてしまった。

初めて明和電機を見たお客さまは、「なんだこれは。何を見せられてるんだ」とご立腹されたことと思います。また、この日のライブのために準備をされてきたお客様にも満足がいくライブをご覧いただけない結果になってしまいました。本当に申し訳ありませんでした。

明和電機の楽器は、これまで本番で何度も故障してきました。機械は動くことにより壊れていく存在なので、本質的に僕は機械の楽器を信用しておらず、また、一人ツアーなので、UMEツアーにむけて1年がかりで壊れにくい楽器の開発と、もしもの故障でもすぐに対応できるよう、同じ楽器と制御系をバックアップとしてステージの横に待機させてました。こうした体制のおかげで、本番前までの数々のリハーサルでは故障はありませんでした。よし、いける!と自信を持っていたのです。この過信が今回の結果となってしました。

イベントの第一部の事業報告ショーでは、経理のヲノさん、会長も登場し、感動イ・パクサさんとのコラボで「YMCA」を演奏、そして最後の明和電機社歌。ここでもUMEコースの楽器たちはまったく問題なく動いていました。

そして休憩を挟んで第二部は、前半松コース、後半に梅コースという内容。緞帳があき、会長とのコイビートとパチモクの演奏があり、さあ、いくぞと一曲目「イカリを揚げよう」の演奏データのスイッチを押したところ・・・え?まったく反応しない。

楽器は壊れていないので、真っ先に疑ったのが、楽器とPCの間にあるMIDIインターフェース。実は本番直前のリハでMIDIインターフェースが不具合が起きて対応したので、こいつか!と思い、すぐにバックアップのMIDIインターフェースに交換する必要があるが、それにはPCのデータを変える必要がある。

これは時間がかかる。ここはお兄ちゃんにお願いするしかない。「すんません!トークよろしくお願いします!」と、youtubeの生配信みたいな感じでつないでもらい、その間にデータの修正作業。チラリと舞台袖を見ると、イスに座っているパクサさんのクールな細い目がさらに細くなり、「大丈夫なのか?」という感じでこちらをみている。うわあああ。申しわけありません。

インターフェースを交換し、スイッチをオン!と入れたところ、イカリ揚げようのデータが無事に走った。よかった!と安心しました。

ここから前半の松コースの演目に。

27年振りのイ・パクサさんとの「俺は宇宙のファンタジー」で胸が熱くなり、会長の「君はエプロン僕はパンタロン」で涙し、「地球のプレゼント」で会場が一体となり、緞帳降りて大演壇で前半の松コースが終了して後半の梅コースへ。

しかしここまでですでに40分のロスタイム。後半の梅コースの演目を大幅に削らないといけない。緞帳の前で会長とつなぎのトークの間に梅コースのステージに転換。

「さあいよいよツアー初日の演奏だ。」

緞帳が開き、ひとりパチモクを背負って真っ暗のステージの中央へ。PCのスタートボタン押せば、仕込んでおいたライトが僕の姿を照らす・・・と思いきや、あれ?まただ。まったく反応しない。停電が起きた会場みたいになっている。

「まじか・・」と真っ暗闇の中、頭の中が真っ白になった。とにかくこの状況はまずい。会長の小粋なトークもない。そこでステージ後方の照明スタッフさんに「あ、明かりをお願いします」とマイクで伝えた。すると、なんと会場にいたお客さまが「明和電球(ペンライトの電球型)」をつぎつぎにつけていただき、会場がぱあーと明るくなった。なんてみなさん優しいんだろう!本当にありがとうございます!と心の中で号泣でした。

再びPCを確認し、ソフトを再起動してもやっぱりMIDIインターフェースを読み込まない。MIDIインターフェース自体はランプがついているので故障していない。

「(あ、そうか、USBハブの故障か・・おそらくまちがいない)」

と、ここでやっとすべての原因に気づきました。盲点でした。楽器やインターフェースやソフトウェアはこれまで故障が起きていたので万全のバックアップなどの体制でのぞんでいたが、まさかのUSBハブとは。これまで故障したことがないから、認識に入っていなかった。

ハブを交換をしていたら、もう本編の時間がなくなってしまう。それに交換をしても動く保証はない。目の前のたくさんのみなさんのまなざしがある。貴重な時間なのに故障修理を延々と見せるわけにはいかない。みなさんが見にきているのはライブだ。

「動く楽器はあきらめよう。完成した絵画ではなく、デッサンみたいに、今回のUMEコースの内容を伝えよう」

と心にきめました。

そのあとは、動かない楽器たちを使って、アカペラとパントマイムで、UMEツアーをやるという事態になってしまいました。ご来場いただいた皆様、本当に申し訳ありませんでした。

救いは、イ・パクサさんとのコラボでは奇跡的に楽器が動いていたことです。楽しいステージをできて本当に良かったです。

明日は静岡公演。夕方には東京を出発するので、それまでに制御系のバックアップ体制もつくって、ラパンに積んで行きます。

<浜松へ続く>

明和電機のライブは、その規模によって「松・竹・梅」の3つのコースがある。梅コースがもっとも小さいサイズで、「社長ひとりが持ち運びできる楽器で、ライブをする」というもの。

梅コース、たとえるならば「敵国にひとりでひそかに侵入し、ミッションを遂行して、帰国する」という、ミッションインポッシブルみたいなものです。とにかく「ひとりでなんとかする」というコース。

「松」とか「竹」などの他のコースは、工員さんや出演者も多いので、なんとなく「バンド感覚」であり、ミスがあってもみんなでカバーできるが、この「梅コース」だけは、ミス(機材故障など)があれば、即、「死」になる。なので、とて緊張するし、サバイバル感もあって、トム・クルーズの気持ちがよくわかる。

ただ、この緊張感はけっこう好きで、最小の機材で知恵をしぼって30分ステージをもたせるというのは、ミニマルで、明和電機のステージの原点みたいものを感じるので、演奏していて面白い。根がドMなのだと思う。

先日、この「梅コース」を静岡でのイベント「ストレンジシード2021」で行った。そのときこれまでやったことがないパフォーマンスをしたのだが、それが「梅コースの公開組み立て」だった。梅コースの機材はすべてひとつのスーツケースに入る。それをステージに持ち込み、10分以内で組み上げて音を出す、というもの。

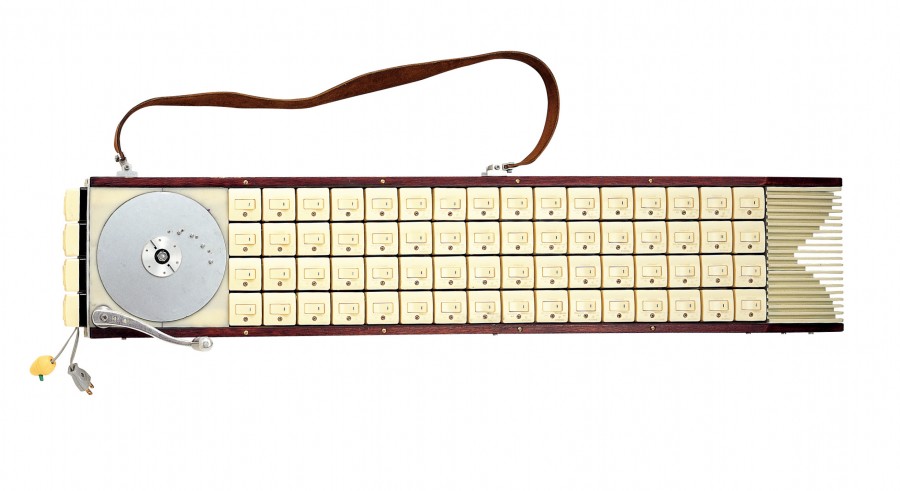

梅コースの機材を説明すると上図のようになる。ドラムにあたる「スーツケース音源」、キーボードにあたる「ピアメカ」、そしてベースにあたる「PC」。このPCからはベースの音が出てます。これで3ピースのバンドになってます。

ちょっとマニアックになりますが、MIDIまわりを説明すると、音はあえてダサい「Microsoft GS Wavetable SW Synth」のベースをつかってます。往年の打ち込み野郎にはおなじみGM音源の流れを組むアレです。そしてこのPCは同時に「MIDI信号」も出してますが使っているシーケンサーソフトは、AppleⅡの時代からある「Master Tracks Pro」という古いやつ。とにかくサウンドデータはつかわずMIDI信号だけ出せればいいので、古いシーケンサーソフトでOK。(逆に最近のシーケンサーソフトは機能増えすぎて困る)。

いちおうPCは落としても壊れないLet’s note。ほんとにこのPCは丈夫で、ステージ作業でばかすか落下してきましたが、ちゃんと動きます。これ、ほんと現場では大事。マックだと無理。このPCからUSBで「MOTU」のMIDIインターフェースに入り、それが「MADI」と呼んでるMIDI信号を100Vに変換するインターフェースにはいってソレノイドを動かし、音を出します。この「MADI」はもう28年も使っていますが、壊れません。むかし松任谷由実のステージの照明コントロール用につくったものらしく(製造会社はすでに倒産)、ほんと丈夫。昔の電子機器はデジタル化されてないからでしょうね。ちなみにピアメカに入っているには、モジュラーシンセでおなじみDOEPFER のMIDIコンバーターです。

「梅コース」の組み立て手順は、まず電動楽器を組み立てし、そのあと「MIDI」の配線と、「電源」の接続と、最後に「マイク」のセットを行う。これを10分以内におこなうために、今回は機材のセッティングを見直して、配線の単純化や、機材のセットが簡単になるような道具を作りました。

静岡のイベントでは、一回目のライブはPCトラブルがあって12分くらいかかったが、2回目は9分30秒にだったのでガッツポース。このセッティング作業、もっと練習して無駄のない動きになっていくと、「茶道」みたいになるのかな?と思いました。あと、「10分以内に組み立てる」という、どうでもいい時間の制約があるだけで必死になっている自分に対し、「なるほど、これのすごいのオリンピックか」と思いました。

ちなみにイベントの当日の静岡は、竜巻も発生するほどの強風で、ステージの楽器も倒れるため、工員さん二人がステージでそれをささえてましたので、一人ではなかったです。自然の前では、どうにもなりませんね。

展覧会にむけた準備で、むかし作ったプチプチをいっきに潰す装置「プチプチパンチ」をひさしぶりに箱からだして驚いた。錆まくりである。アルミのボディなので、鉄ほどひどくはないが、それでもあちこち白く粉をふいたようになっている。

自然現象だからあたりまえなのだが、毎回、この「錆」には驚いてしまう。なぜなら自分の頭の中にはいつも作ったときのピカピカの状態のイメージがあり、それは錆ないからだ。とくに明和電機の製品は「機械」でもあるので、その機構や設計図のイメージも頭の中にある。それはまったく劣化しない。しかし、目の前にある物体はそれとはちがって古くなっている。このギャップに驚くのである。

たとえばむかしの自分のCDを聞いたり、本を読んだりしても、「うーん。90年代ぽいな」という古さは感じるが、あくまでのそれは今に時代に対しての古さであり、相対的である。音も文字もデータなので、それ自体は古くならない。しかし、金属で作った製品が錆びるというには、作ったときからどんどん変容していき、最後は朽ちる、という絶対的なものだ。

最近、ロシアから輸入したソビエト軍の懐中電灯を輸入したものを磨き、修理し、塗装して明和電機式で売っているが、これも輸入したときは「錆まくり」である。でも磨いていくのが楽しく、ピカピカになると達成感がある。「きれいになったね」というマイ・フェア・レディな気持ちになる。

では、同様に「プチプチパンチ」も磨いてしまえばよいではないか?となるのだが、そこではたと研磨剤をにぎった手が止まる。「この錆は、時間が作ったものだ。そこには明和電機の歴史がある。これをふきとってよいのか?それは古い仏像の侘び寂びな顔に、新しい絵の具で色を塗るのと同じではないのか?」と。

もし、「プチプチパンチ」を、いまだに明和電機のライブステージでつかっていたならば、躊躇なく磨くだろう。なんなら新しい部品をつけたり、配線をやりなおしたりと、ヤンキーがバイクをいじくるように改造しまくると思う。しかし、今の「プチプチパンチ」は、展覧会でしか御開帳しない歴史的資料となっている。

うーん。どうしたもんか。いまのところ、まだ磨かずにいる。気持ちの整理がつくまでは、そのままにしておこう。

最近は、夏からの展覧会に向けて、梱包方法を徹底的にやりなおしている。

コロナの影響で、海外の展覧会は設営に明和電機チームが渡航できない可能性が高く、とにかく現地でのセットアップが簡単にすむようにする必要があり、そのためのには「製品を取り出す、設置する、そして片付ける」という梱包方法がとても重要になる。

ということで、日々、箱を設計する時間が多いのだが、ふと「あれ?最近、箱をよくつくってるなー」と思った。

SUSHI BEST、文庫楽器、電動ノックマンなどの小さい製品から、明和電機秋葉原展、ラジオスーパーなどの大きな空間、それから、梅コースのスーツケース、ELT3,などのパフォーマンス機材まで、とにかく「箱と、その中の世界」に関する作業がやたら多い。

美術では、ジョゼフ・コーネルやトム・サックスなど「箱」が重要な造形要素になってる作家は多いが、それともちがう。とにかく「きっちりおなじサイズに、ぴっちり収まっている」ということに、このところずっとこだわってるいる気がする。デフラグ感がたまらない。

魚器シリーズにしろ、EDELWEISSシリーズ、ボイスメカニクスシリーズにしろ、それが「シリーズ」となったのは、製品を手当たりしだいに作っていたあと、分類作業においてであり、作っていた当初は、「なんだかわからんが、気になるから作ってみる」ということをひたすらやっていた。

その「なんだかわからんが、気になるから作ってみる」が、最近ではどうも「箱」なのである。これはやがて「HAKOシリーズ」になるのだろうか?・・・・うーん、なんだかちがうな。いや、でも、気にはなる。

この傾向がいつごろから出てきたかな、と振り返ると、母の仏壇をベッドから作ったあたりからだ。そういえば棺桶も箱だよな・・・などと思うが、なんだかそれも因縁すぎて受け入れがたい。だけど、この傾向があることはたしかだし・・・。

結果は作りつづけたあとにわかるのだと思うので、とりあえずは「なんだかわからんが、気になるから作ってみる」を続けようと思います。

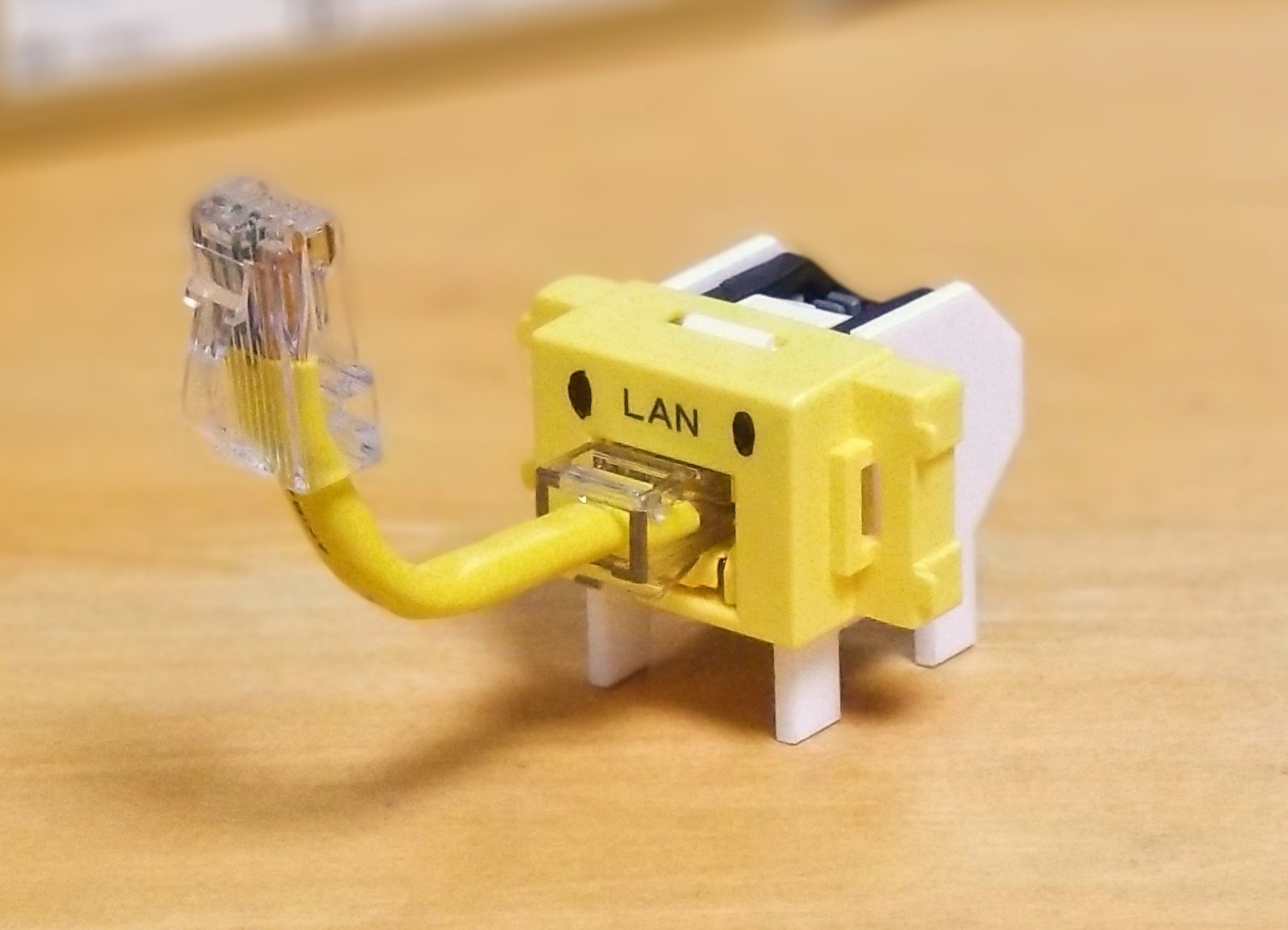

11月16日、ツイッターをながめていた僕は、不思議な画像に目が止まりました。それがこちら。

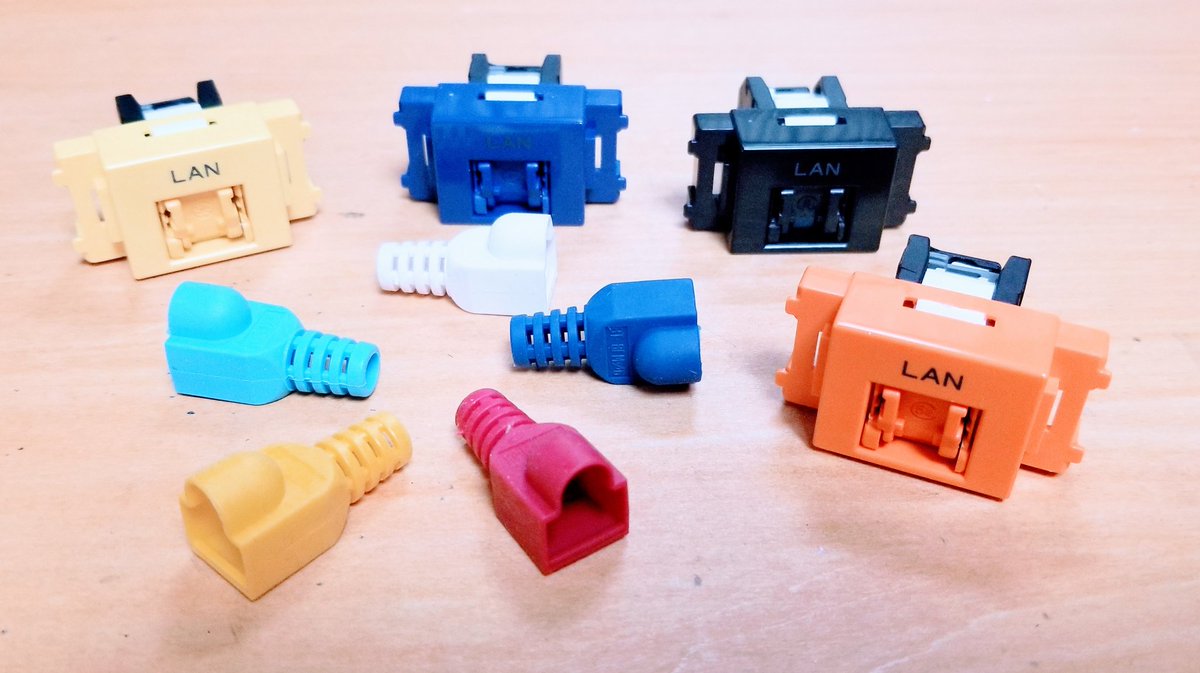

LANケーブルである。だけど短い!しかもキーホルダーになっている。「なんだこれは!かわいい!」と目が釘付けになりました。

LANケーブルは普通は長い。屋内を取り回すのだから当然だ。明和電機のアトリエにも、使わないのに10m、20mクラスのLANケーブルの束がたくさんある。

LANケーブルはその両端にインとアウトの口があり、その間に長い長い電線がある。インとアウトを見ようとしたらグルグル巻にするしかないが、ツイッターのLANケーブルには、その間をいさぎよくスパン!と切り離していた。インとアウトが直結。なんかすごく痛快だった。

誰が作ったのかなと見ると、「愛三電機」さんである。「あ!坂口電熱さんと並んでるお店だ!」と、僕もアキバ歴34年なので当然知っている。明和電機で使うテーブルタップも買ったことがある。がちのまじめなケーブル関係のお店である。いったい愛三電機さんになにが起きたのか?

明和電機も秋葉原にお店があり、「ラジオスーパー」という、ちまたの面白い電気・電子工作をしてるかたの販売ショップも併設している。ぜひこのLANケーブルキーホルダーを売って欲しい!と思い、ツイッターを通して「コラボレーションしましょう!」と、愛三電機の「中の人」に連絡をとりました。

*

さて。工業部品をそのまま芸術作品の素材にする歴史はながい。それまで神や王を描いていた芸術家は、近代になると人間そのものを描くようになり、20世紀になると、その人間が作ったもの、工業製品を芸術のモチーフとするようになった。

とりわけマルセル・デュシャンが、工業製品そのものを美術館において「これも、芸術じゃない?」ということをはじめてからは、大変なことになった。いわゆる「レディ・メイド」という手法である。これにより、日々世界中の工場の中で膨大な種類と量が生産されている工業製品たちが芸術になりえるとなり、ドドッとそれらが大洪水のように芸術の世界になだれこんできた。この混乱は、21世紀になった今も続いている。

工場で作れられた電気部品そのものを「レディ・メイド」として芸術作品化するというのは、ダン・フレヴィンが蛍光灯そのものを彫刻のように使ったり、田中敦子が電球で服を作ったりと、現代美術の世界ではよく見かける。

明和電機も1994年に「コイビート」という製品を作った。これは松下電器(パナソニック)の100Vスイッチを64個ならべて鯉のぼりに見えるアナログシーケンサーを作ったものだが、ここにも「レディメイド」の手法が流れている。

最近、秋葉原にお店を出すようになって秋葉原に通うことが増えたので、当然、電気部品のお店を見てまわることも増え、おもしろし部品を発見することも増えた。今年の8月には、ラジオデパートの中の桜屋電機さんで、エフェクターを収めるシャーシを見て「ちまたのハンディファンはぜんぶファンシーすぎる!これでハンディファン作ったらおもしろい」と、業務用のようなごっついハンディな扇風機を作った。

また、同じく桜屋電機さんにあった計器のツマミを見て「かつてのメーターなどについた計器類が、どんどん世の中から消えいる。これで、ひっつけたらなんでも計器に見えるマグネットを作ったらおもしい!」とヒラメき、計器回復グッズ「つまみマグネット」を作った。(現在こちらで販売中!)

これらを作っていたおもしろかったのは、まるでお寿司屋さんのように、秋葉原という市場で魚(部品)を買って、アトリエでさばいて(量産して)、いきのいい状態で寿し屋(秋葉原のショップ)で売ったことである。これは「マスプロ(マス・プロダクション)」の一種ではあるが、オタマトーンのように何万個を中国で時間をかけて作って全世界で売るのとはちがう、「マイプロ(マイクロ・プロダクション)」だった。

こうした体験があったので、愛三電機さんの「LANケーブルキーホルダー」も、それとおなじ「マイプロ」だ!と思い、なにやら秋葉原で同志に出会ったようでうれしくなったのである。

11月24日、はじめて愛三電機のLANケーブルキーホルダーを作った「中の人」とラジオスーパーでお会いした。実物を見せてもらうと、本当によくできている。なんと「TOKYO AISAN AKIHABA」という印字を見せるために、長いケーブルの一部分しか使っていない。マグロでいえば「大トロ」である。さらにLANケーブル販売店として「短いケーブルは両端で信号の混乱がおきるので通常は使わないんですが、一応こちらは導通チェックもしています。」ということでした。

部品に囲まれ、大はしゃぎする社長

二回目の打ち合わせは愛三電機さんの店舗で行うことになり、店内を案内してもらったのだが、これが楽しい。愛三電機さんはなんと今年で73周年。電気部品がたんまりあるのだが、地下がさらに濃厚で、明和電機がコイビートで使った100Vのスイッチはもちろん、三相の部品、海外の配線部品などもある。明和電機がお世話になった鳥居電器さんの電材もそろっていて、なにやら子供のころに通ったプラモデル屋さんを思い出してしまった。

愛三電機の「中の人」も、この電気部品に対する愛情がかなりのもので、「このスイッチたちがあまりにかわいいので、ランキングを作って発表しました」「このスイッチを入れる音がサイコー」「ケーブル用のパイプで万華鏡が作りたい」など、独特の”電設の宇宙”の世界が広がっていました。

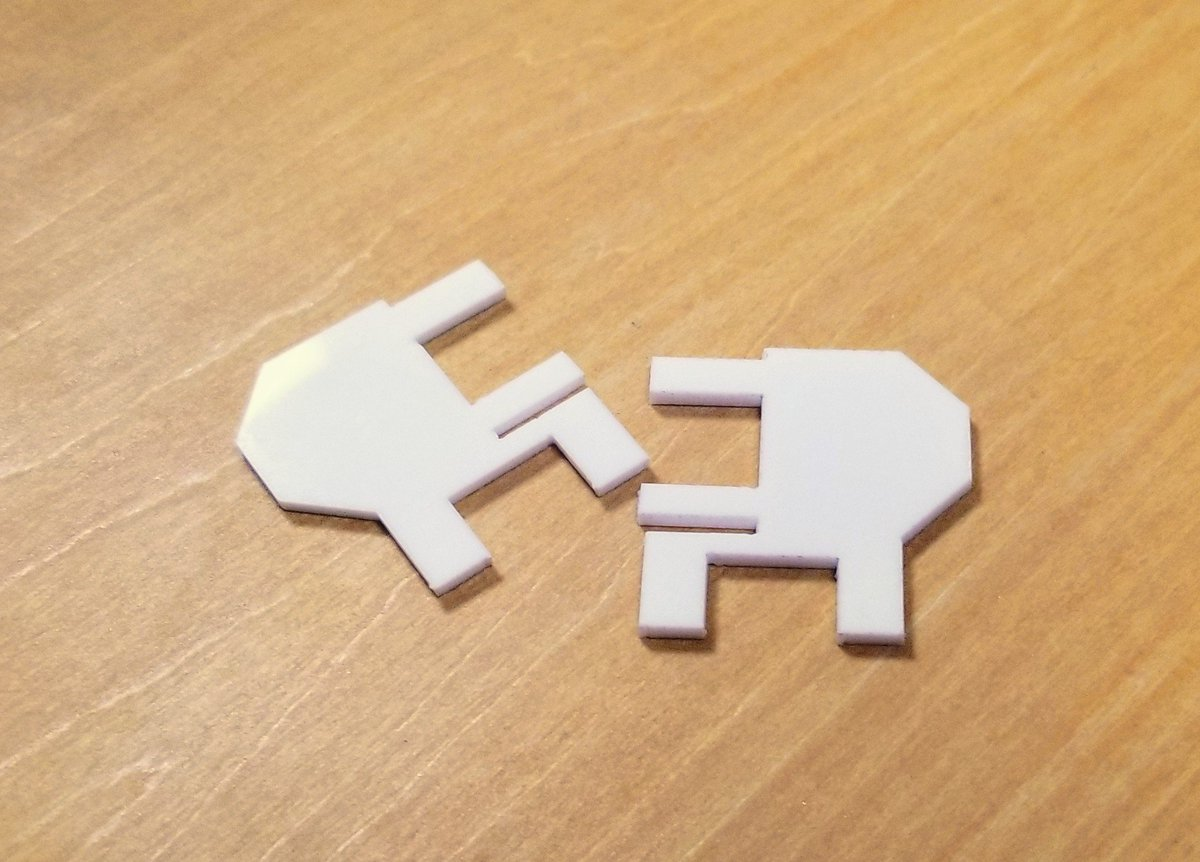

アトリエに帰って、そうした部品たちを眺めました。LANのモジュラージャックは、愛三電機さんの「LANモジュラージャック」と、とうぜん合体する。その合体したアトリエで見ていたとき、「あれ?これって象じゃない」とぴきーん!。さっそくアクリル板を切って足のパーツを作って合体させ、目を描いたら・・・

なんとキュートな象ができた!僕の好きな画家のマックス・エルンストが、トウモロコシの貯蔵タンクを象に見立てた絵を描いてるが、そんな感じでモジュラージャックとLANケーブルがそのまま象になった。

そしてもうひとつ。愛三電機の「中の人」が、LANケーブルカバーを指にはめて「この圧迫感がサイコーです」と”電設の宇宙”をくりひろげられているのを見たとき、「あれ、これって帽子みたいだな」と気になっていた。

指に顔を描いてかぶせてみたら、もうこれは帽子にしか見えない。これはいける!

さっそくアトリエで帽子をかぶるキャラクターをプラスチックをカットし、LANケーブルカバーをかぶせたら・・・・これまたキュートなキャラクターができた。名前はストレートにMr.LAN、と命名した。

まるでお寿司屋さんみたいに、愛三電機さんで仕入れた素材で、パンパンとできたので、さっそく愛三電機さんの「中の人」に写真を送ったところ、「かわいいです!これは爆誕ですね!」ということで”電設の宇宙”の仲間入りをすることができました。

「中の人」にいろいろお話を聞いていると、華道をずっとやっています、ということでした。そこで僕の中でいろいろなことが腑に落ちました。長いLANケーブルをばっさりと切ってお店に並べたあのセンスは、華道だったのかも、と。たしかにLANケーブルの屋内配線も、長いケーブルを要所のあわせて切っていき配置するので、華道にも似ているかもしれません。

ということで、このたび愛三電機さんと明和電機のコラボレーションアイテムを販売することになりました。メイドイン秋葉原のこちらの商品、どうぞよろしくお願いします!

【販売店舗】

愛三電機 秋葉原店

明和電機 秋葉原店

【ネット販売】

明和電機STORES・・・・・https://maywadenki.stores.jp/

愛三電機ネットショップ・・・・AISAN eショップ

明和電機の新しい展開、明和電機ナンセンスファクトリーについてご説明します。

■「ナンセンスマシーン展」から「ナンセンスファクトリー」へ

明和電機はこれまで、国内外でたくさんの「ナンセンスマシーン展」を開催してきました。(国内10箇所、海外12箇所)。この展覧会は、明和電機がこれまで開発してきたユニークな機械「ナンセンスマシーン」を一同に展示する展覧会でした。

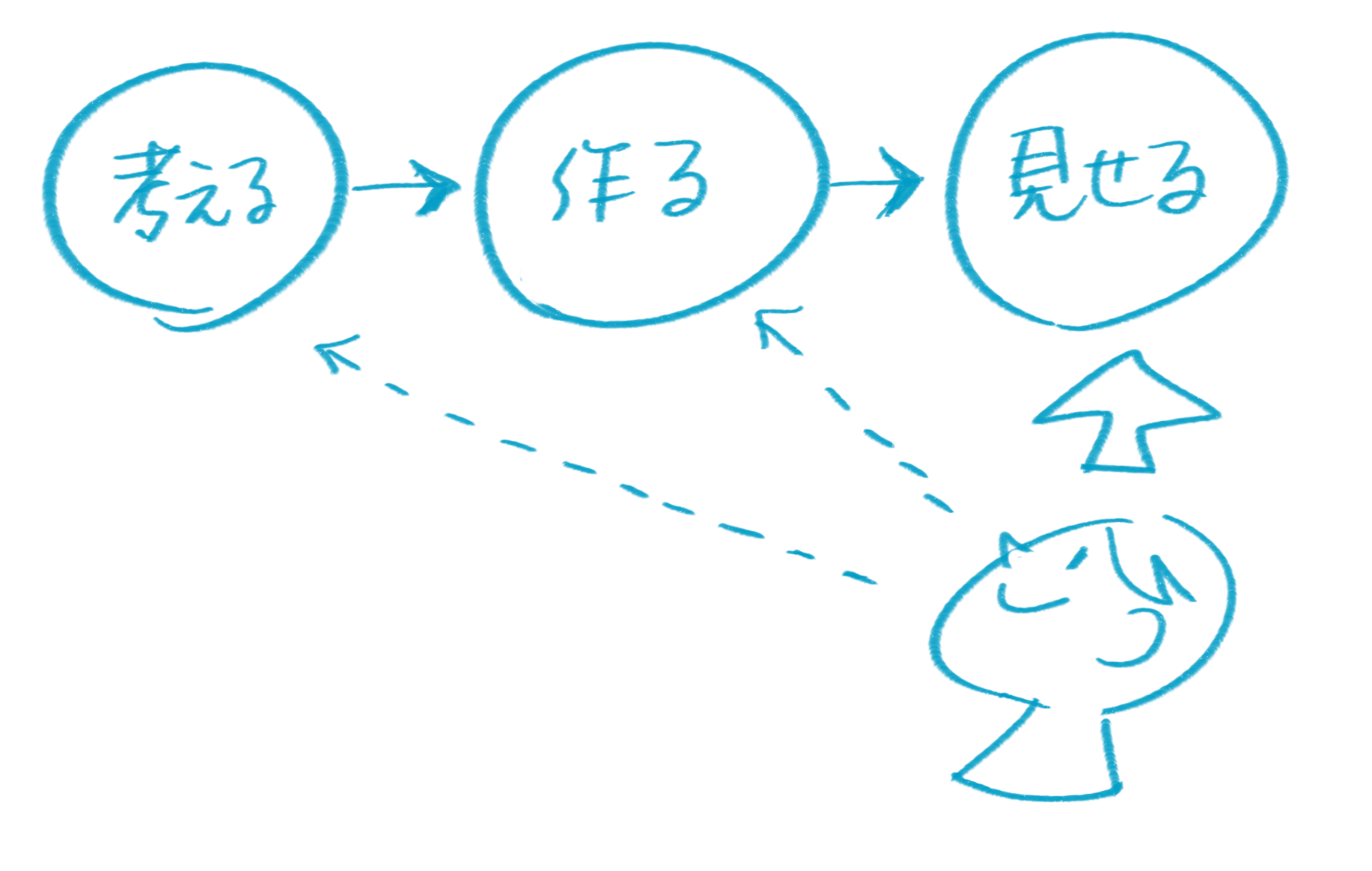

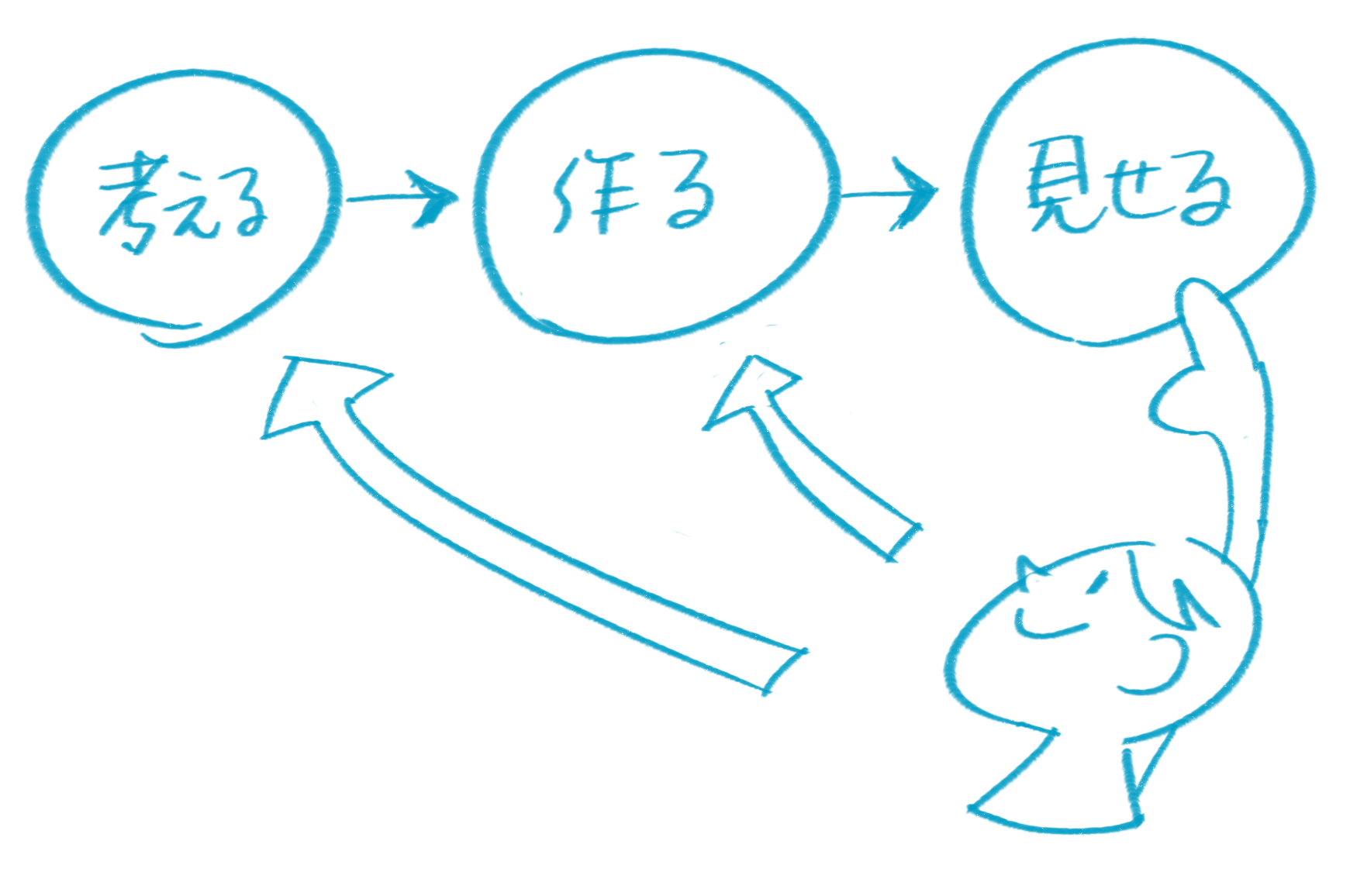

どんな創作活動のプロセスにも「考える」「作る」「見せる」という段階があります。街のケーキ屋さんからハリウッド超大作映画まで、創作活動にはざっくりとこの3つの段階があります。

ナンセンスマシーン展は、美術館で開催される展覧会なので、この三つのめの「見せる」という段階でした。「見せる」にはナンセンスマシーンを美術館の空間に展示する、という以外に、明和電機では「ライブパフォーマンスを行う」「商品を売る」ということも含みました。

この「見せる」ことがあるおかげで、お客様からの感想や批評があり、そして入場料収入や商品を売る収入があります。そうした意見や資金が次の制作の糧(かて)となり、ふたたび「考える」「作る」「見せる」というサイクルを回すことができます。

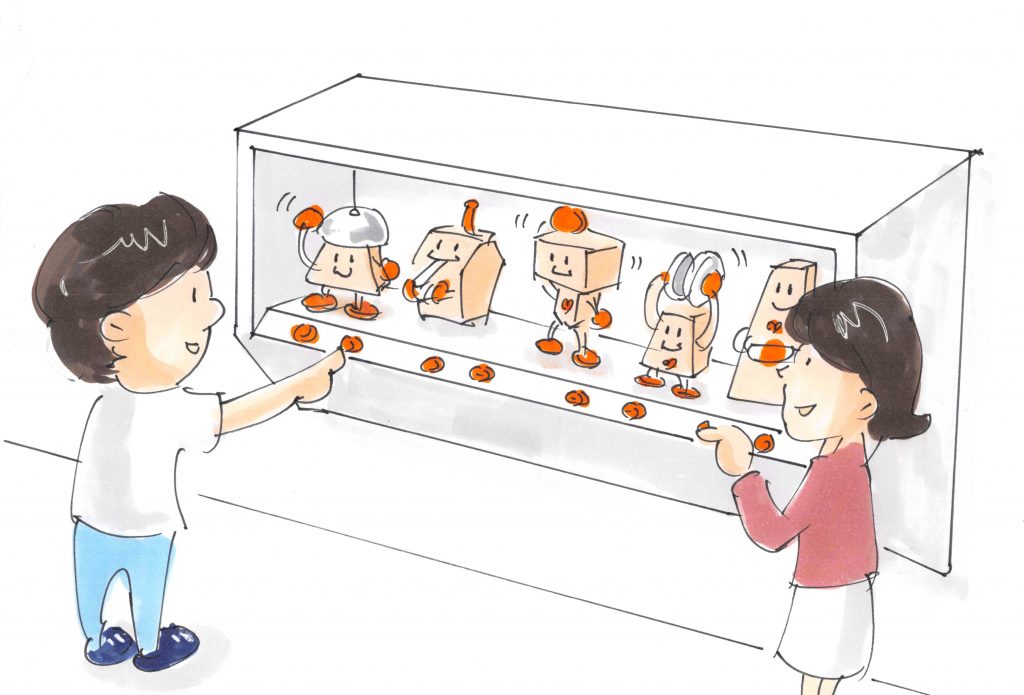

「明和電機ナンセンスファクトリー」は、この明和電機の3つの段階すべてをお客様にもっと近づけようというプロジェクトです。「考える」「作る」という段階を公開し、さらに「見せる」だけでなく「タッチ&プレイ(さわって操作する)」してもらおうというものです。

■「考える」の公開

僕はすべてのナンセンスマシーンの開発の出発点として、まずA4サイズのスケッチを描きます。明和電機の工場(アトリエ)で描くことはほとんどなく、午前中のゆったりした時間の中、ちかくのカフェ(ドトールが多い)で描きます。それはいわば紙とペンによる「アイデアの釣り」のような作業です。

明和電機ナンセンスファクトリーでは、このスケッチ作業を公開します。会場内にある「ARTBAY CAFE」では、明和電機とコラボのオリジナルドリンクが登場します。「アイデアが浮かぶオリジナルブレンド」のコーヒーを飲みながら、毎日11:00-12:00の1時間、社長のスケッチ作業を見ることができます。

■「作る」の公開

「明和電機ナンセンスファクトリー」では、明和電機のナンセンスマシーンの製造プロセスを公開します。普段は東京・品川にある「明和電機荏原工場」でもくもくと続けている開発・量産作業を、お台場に出張します。毎日12:00-18:00、明和電機社長がまるでそば屋がそばを打ってるように、そのプロセスを公開します。15:00から30分は休憩(おやつタイム)です。

公開制作する製品はふたつ、「サバオ」と「弓魚」です。サバオは1995年、早稲田にあったギャラリーNWハウスで公開制作&販売したことがあり40体作りました。じつに25年ぶりの公開制作です。

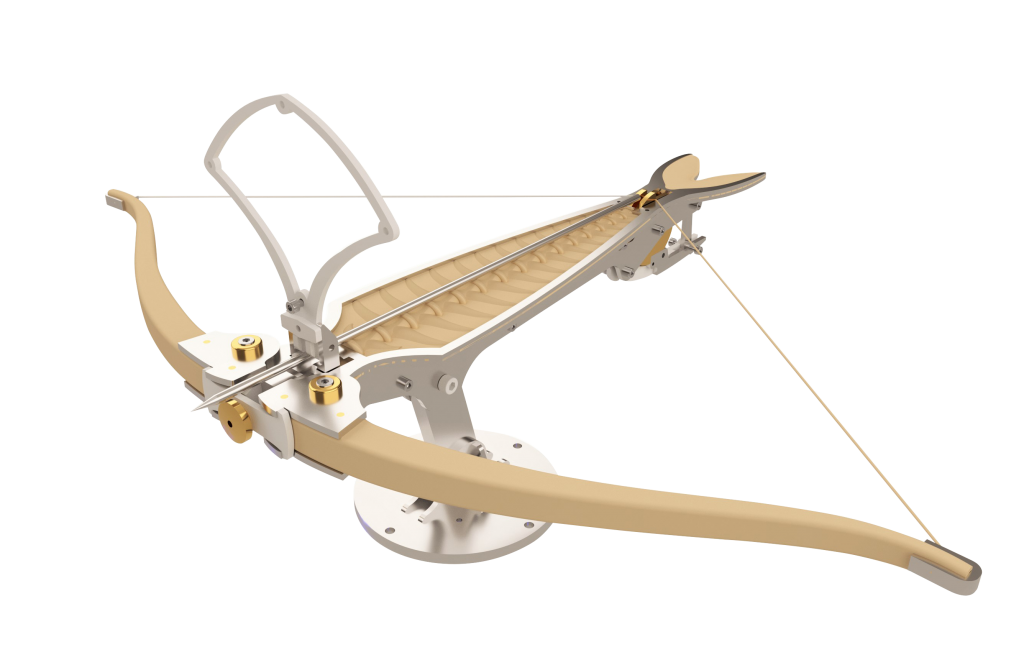

弓魚は、今回のナンセンスファクトリーに向けて新しく開発しました。魚の形をした弓ですが、頭部にひし形の「銃爪(ひきがね)」がついています。ここに外部から矢が刺さると、自らの矢を発射します。矢には糸がついていて、その飛翔の経路が視覚化されます。

この製品開発のインスピレーションとなったのが、新型コロナウイルスの影響で社会に起きた「ウイルス(物体)の感染」と「情報の感染」のズレでした。弓魚には「ダイレクトなコミュニケーションを求めて絶滅した魚の物語」があり、そのイメージがあコロナ期の世の中にダブりました。

■「見せる」から「タッチ&プレイ」へ

「明和電機ナンセンスファクトリー」では、サウンドガーデンという、明和電機のユニークな楽器たちを展示した中庭が登場します。これまでの展示会では、明和電機がナンセンスマシーンの動かすことを観客に見せることが主でしたが、今回は来場者が明和電機の装置をスイッチなどを押して操作できるようになっています。

■新型コロナウイルス対策

「考える」「作る」「見せる」という3つの段階で新しい試みをする「明和電機ナンセンスファクトリーですが、ここで新型コロナウイルスへの対応をどうするか?という問題があります。それに対しては場面ごとに「ディスタンス(距離)」を設定することで対応します。

●「考える」のディスタンス

スケッチは、閉鎖した作業はカフェ内で行い、来場者はガラス越しに作業を見学します。(観客とクリエーターの間のディスタンス)

●「作る」のディスタンス

公開制作は、会場内にあるガラス張りの部屋「多目的室」の中にで行い、来場者はガラス越しに作業を見学します。(観客とクリエーターの間のディスタンス)

●「見せる」のディスタンス

来場者は受付にて「指サック」をうけとります。これを装着してサウンドガーデンの装置のスイッチを押すことで、直接感染をふせぎます(観客と作品の間のディスタンス)

会場内の最大鑑賞人数を約20人とし、人数が多い場合は「整理券」を配布して時間制での鑑賞とすることで、過密状態を避けます(観客と観客との間のディスタンス)

明和電機の初となる試み「明和電機ナンセンスファクトリー」へのご来場をお待ちしています。

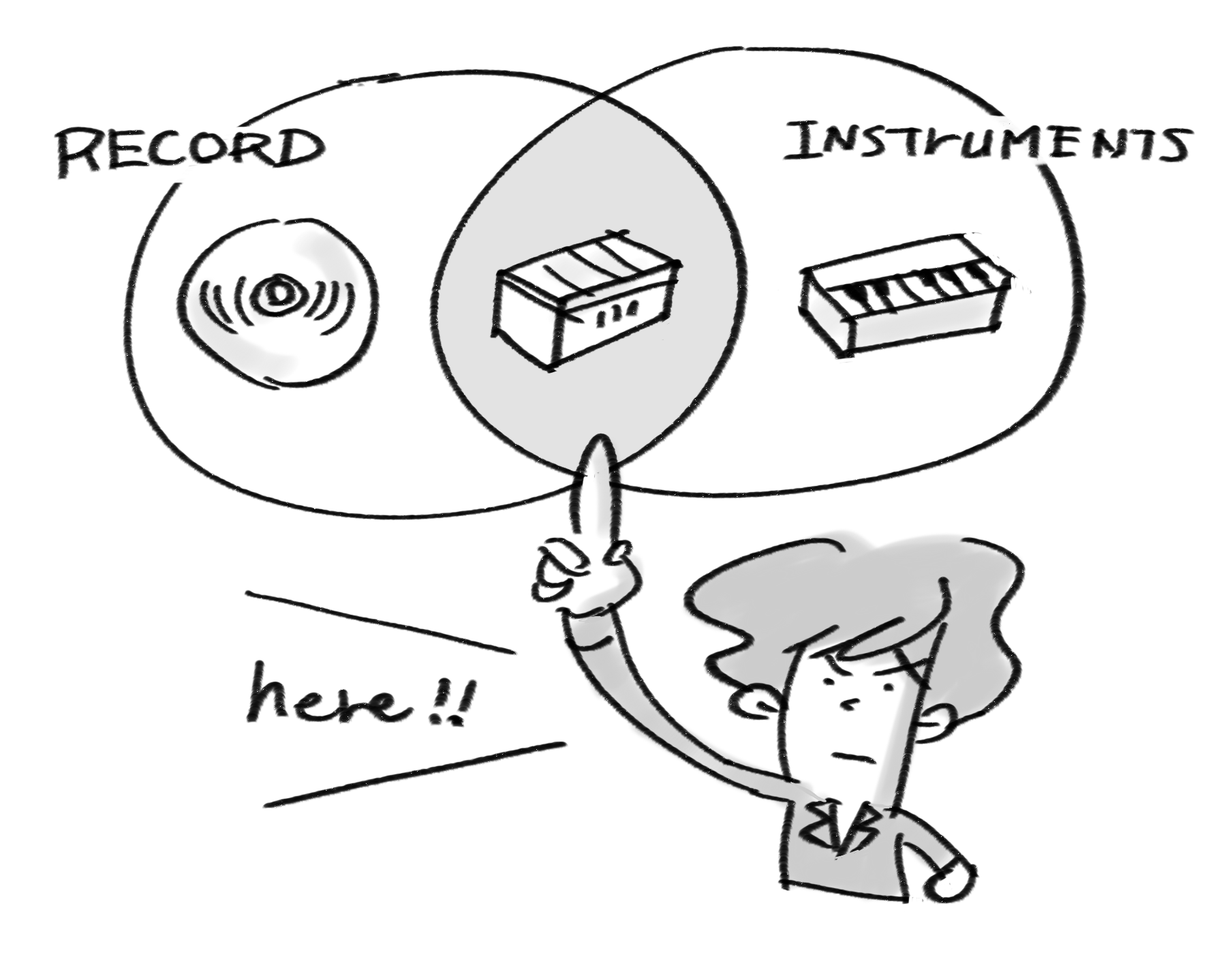

■レコードと楽器の中間を目指しました。

■レコードと楽器の中間を目指しました。

「SUSHI BEAT」という電子ガジェットで目指したのは、“レコードと楽器の中間を作ろう”ということでした。

音楽メディアは、最初はレコード盤というプラスチックの「物体」からはじまり、カセットテープやCDへと変化し、デジタル化によってスマートフォンなどで聞く「情報」へと変化しました。かつては「レコードプレイヤー」とか「カセットプレイヤー」とか、おもしろい「再生装置」もあって、それを触る面白さがあったんですが、今は、ぜんぶスマートフォンになってしまいました。

一方で、オタマトーンという電子楽器を作ったときに痛感したのは、気軽に演奏できる楽器というのは、やっぱり「物体」をさわる面白さがあるなあ、ということでした。

あるとき、「物体ではなくなった音楽の再生メディア」と、「物体として楽器のおもしろ」のふたつがビビっと頭の中で合体して、「楽器のようなおもしろさをもつ、音楽の再生メディア」は作れないだろうか?とヒラメキました。コンパクトで、日本的で、面白い形の・・と考えていったときに、「寿司だ!」とひらめきました。

■寿司ビートの開発

寿司という食べ物のおもしろさは、まず「モジュール化」されていることです。ほぼ同じ形のシャリという四角いご飯の上に、カットされた食材がコンパクトにのっかっている。形が同じだから、並べれば、四角い容器にすっぽりはまって持ち運びも楽。着物もそうですが、このかっちりとした、無駄のない規格サイズの中に、「世界を詰め込む」という点ががとても日本的です。

一方で寿司は、今、世界で流行している「モジュラーシンセサイザー」に似ています。モジュラーシンセサイザーも、Doepfer(ドイプファー)というドイツの会社が「アナログ・シンセサイザーのかたちを四角くして、みんな同じサイズ(規格)にしましょう」と提案したら、爆発的にそれに参加する人が世界中にあらわれてブームになりました。モジュラーシンセの面白さは、やはりコンパクトな中に、いかに音の「世界を詰め込むか?」という点で、寿司に似ています。

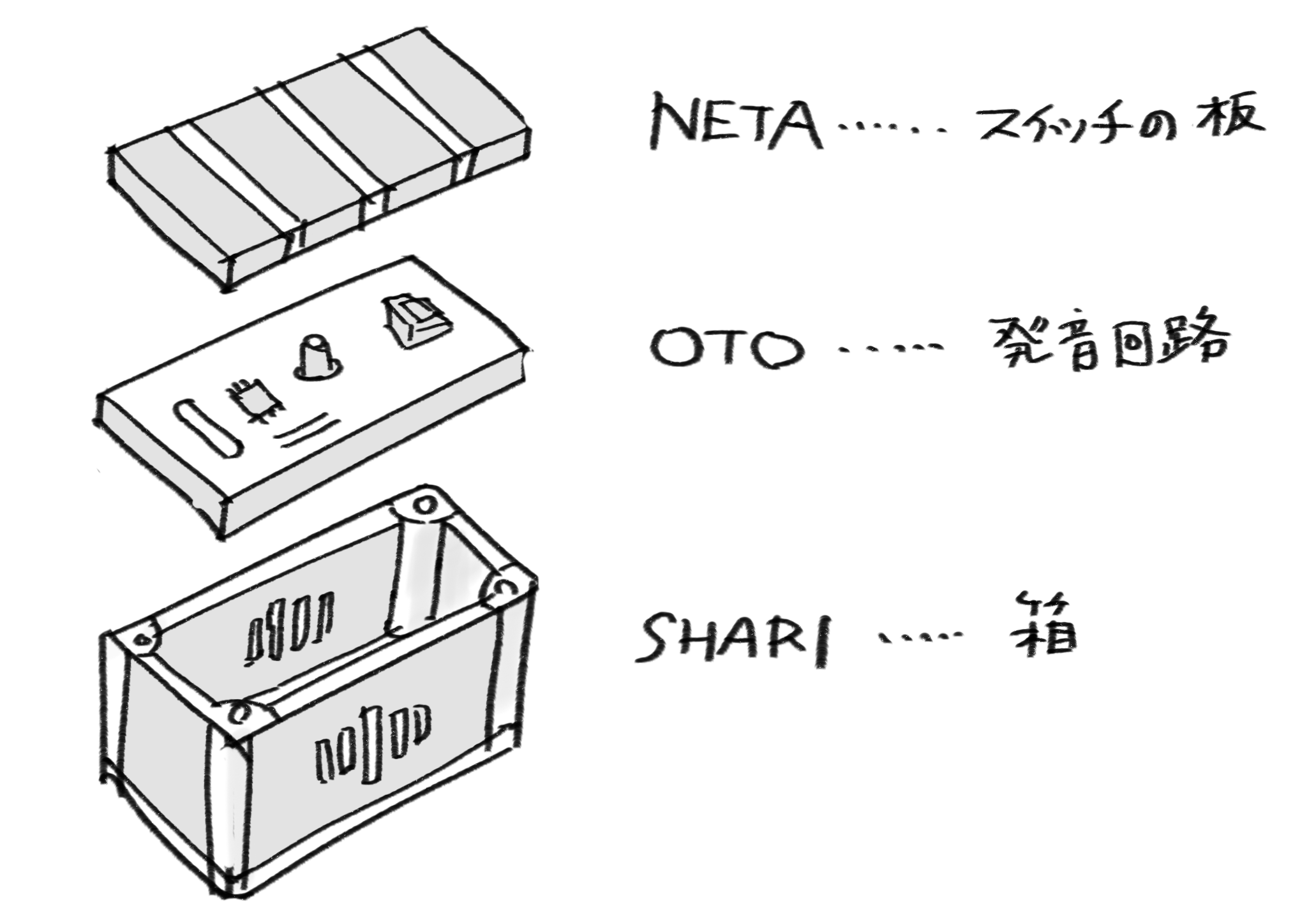

そんな背景もあって、まず、SUSHI BEATは、サイズと仕様を決めました。それが「SUSHI 規格」です。この規格サイズの中に詰め込もう!というアイデアでした。

「SHARI (シャリ)」という箱の部分が、電子基板やスピーカーなどの収める部分です。一般的に電子機材を収める箱のことを「シャーシ」といいますが、日本語の「シャリ」って言葉はちょっと似ています。シャリにはスリットの穴が開いていて、ここからスピーカーの音が出ます。これをちょうど寿司を握るように指で開け締めすると、音が大きくなったり小さくなったりします。ちょうど、DJのプレイでいえば音に「フィルター」をかけているような効果が出せます。

この「SHARI (シャリ)」の上に、心臓部となる「電子基板」が乗っかっています。これを「OTO(オト)」と読んでいます。ここには音を発生させるサウンドIC、スイッチ、スピーカー、電池、LEDがのっかっています。昔で言えば、これがレコードプレイヤーとかカセットテープといった「再生装置」の部分ですね。音はサウンドICの中に入っているので、これが「レコード」や「テープ」の部分です。音は現在4つあって「ドラム」「ベース」「シンセサイザー1」「シンセサイザー2」です。この4つの音は、テンポと調律をあわせているので、同時に弾けば、曲っぽく演奏できるようになっています。適当にそれぞれスイッチを押していくと、まるでDJのよに、曲を演奏することができます。

さて、「SHARI(シャリ)」「OTO(オト)」の上には、寿司でいう食材の部分「NETA(ネタ)」が乗っています。この「ねた」は、SUSHI BEATのデザイン性が発揮されている部分です。機能的には、スイッチの一部で、ここを押すと音が出るようになっています。

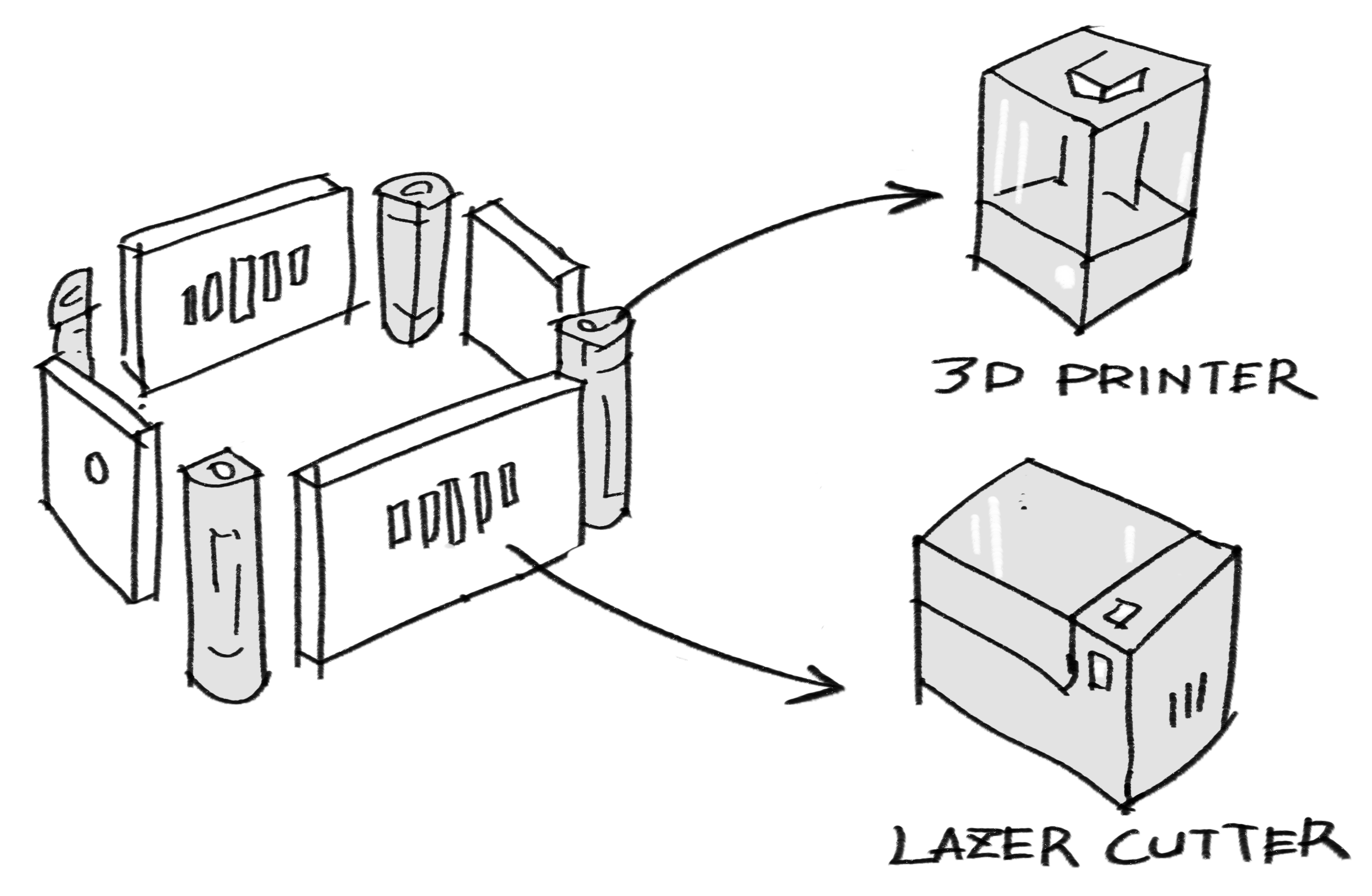

■マイクロファクトリーで製造

このSUSHI BEATの「SHARI」と「NETA」の部分は、ちょっとおもしろい作り方をしています。通常、こういうプラスチックパーツを量産するとなると、金型を作って、プラスチックを注型して・・と莫大な費用がかかり、かつ、何千個と大量に生産しないと利益が出ない。どう考えてもSUSHI BEATのようなマニアックな商品がそんなに売れるとは思わないし、かつ、そんな初期投資の資金もない。

そこで、今回は「明和電機の工場にある工作機械で量産できないか?」ということを徹底的に追求しました。そしてその結果、「3Dプリンター」と「レーザーカッター」で加工した部品で作ることができました。どちらも最近は低価格化し、かつ、CADでの制御が簡単な機材です。複雑なパーツは3Dプリンター、平面的な部品はレーザーカッター、そのふたつを組み合わせることで、金型を使わずに量産をすることができました。

この作り方は、もうひとつメリットがあって、「多様性」にスピーディーに対応できる、ということです。レーザーでカットするので、データさえあれば、「一種類を10個作る」こと、「10種類を一個づつ作る」ことも変わらないんです。もしそれを金型で作ろうとしたら、10個分の費用がかかる。これはまったく現実的ではない。

このメリットを応用して、SUSHI BEATでも「TOKUJOU(特上)」と呼んでいる、限定バージョンをいろいろ作りました。たとえば、特殊な作り方でロットの少ない高価な「ビンテージアクリル」というプラスチックの板があるんですが、それを買ってきて10個だけ作ったり、時事ネタを取り入れてコロナウイルスを漢字で書いた「虎露奈」というのを作ったり。

「いい素材をさがしてきて、すばやく作る」というのが、まるで、築地に魚を仕入れにいって、その日に店に出す「寿司屋」みたいだな、と思いました。

■「紙で作ればいいのでは?」・・並の登場

アクリル樹脂で作ったSUSHI BEATは、デザイン的にも面白いんですが、やはり素材も高価で、ハンドメイド的な部分があるので、どうしても一個の価格が高くなる。寿司でいえば「高級寿司」なわけです。でも一方で、寿司は、「回転寿司」のような大衆的でエコノミー価格の寿司もある。「安いSUSHI BEATは作れないかなあ・・・」と考えていたときにひらめいたのが「アクリル樹脂じゃなくて、紙でつくればいいのでは?」というアイデアでした。

今は見かけなくなりましたが、かつて紙でできた「マッチ箱」が普及していた時代がありました。いろんなお店や会社のデザインが書かれたマッチ箱は、今見るとどれもコンパクトな中に世界観があって、とてもおもしろい。こんな感じでSUSHI BEATの「シャリ」と「ネタ」を箱にすれば、いけるのでは?と思いました。

こうしてできたのがSUSHI BEATの「NAMI」です。マッチ箱と同じようなしくみでできています。ネタのデザインはリアルな寿司ではなく、単純化したかたちにしました。

これを作ることで、一般の人でも4つの音のSUSHI BEATを、レコードを買うようにまとめて買えるようになりました。ここから「明和電機のニューシングルをSUSHI BEATで出せる!」ということに行き着きました。

■ニューシングル「SUSHI GO!」の発表

4つのSUSHI BEATを適当に押せば、なんとなく曲になります。楽しみとしては、まずそれでオッケーなんですが、さらに楽しみたい人にむけて「課題曲」みたいななのがあったら、ゲーム的に楽しいんじゃないか?と思ったんです。

たとえばゲームセンターにいけば「太鼓の達人」のような音ゲーが流行っています。音ゲーには「課題曲」があって、みんな一生懸命それを練習して、演奏をクリアすることを楽しんでします。であれば、SUSHI BEATにも「課題曲」があれば、楽しんじゃないか?と思いました。そこで、SUSHI BEATの音だけで作った楽曲「SUSHI GO!」を作曲しました。

これは「課題曲」でもありますが、明和電機としてはひさしぶりのニューシングルでもありました。レコードやカセットやCDとはちがう、新しい音楽再生メディアとして、これをリリースしたら、めちゃくちゃおもしろ!と思い、今回の発表となりました。

ニューシングシングル「SUSHI GO!」は、iTune,Spotyfiなどで配信中です。

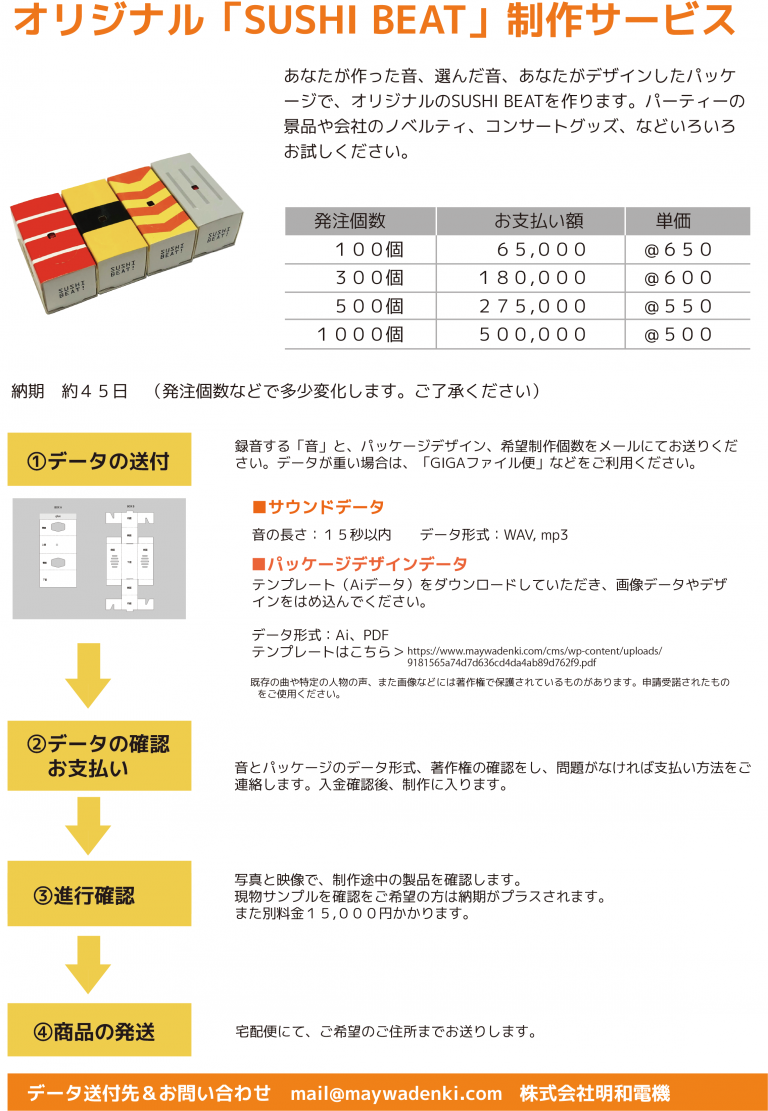

■オリジナルSUSHI BEAT制作サービス

最初にお話しましたが、SUSHI BEATはモジュラーシンセサイザーのような「オープンな規格」を目指していて、だれでもこの規格にのって作ってくれたら面白いなあ、と思っています。でも一方で量産となると、いろいろノウハウがいることもたしかです。そこで、受注でみなさんのオリジナルのSUSHI BEATを作るサービスを立ち上げることにしました。

これはみなさんから音源とデザインを送ってもらい、最低100個からの受注生産を受けるサービスです。ちょうどレコードでいえば「音源」と「レコードジャケットのデザイン」をもらって、レコードを量産するイメージです。

受注数は最低100個からなので、コンサートグッズで販売したり、会社イベントのノベルティで作ったり・・といろんなアイデアで使えると思います。

制作したオリジナルのみなさんのSUSHI BEATも、秋葉原にある明和電機のショップやネットショップでも販売したいと思います。まさにSUSHI BEATのレコード屋を作るイメージです。

こんな感じで、SUSHI BEATの世界が広まっていくと楽しいなあ、と考えています。

SUSHI BEAT、明和電機のネットショップで発売中!!>こちら

【SUSHI BEATの映像】

「魚打棒とはなにか?」の配信をテキスト化しました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

テキスト

・「第一回 魚打棒とはなにか」

・「第二回 弓魚とはなにか?」

・「第三回 肺魚となにか?」

動画

・「第一回 魚打棒とはなにか」

・「第二回 弓魚とはなにか?」

・「第三回 肺魚となにか?」

設定資料集

・「Vol. 1 魚打棒完全資料集」

・「Vol. 2 弓魚完全資料集」

・「Vol. 3 肺魚完全資料集」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

どうも。明和電機代表取締役社長、土佐信道です。趣味は碁です。囲碁よろしくお願いします。

今日はですね、今までに明和電機、色々配信をやってきたんですが、その中でももっとも濃ゆい、非常にマニアックな話をいたします。今日、はじめて明和電機の配信を見た方は、おそらくついてこれません。置き去りです。

何の話をするかというと、明和電機以前の話です。明和電機はは1993年からスタートしたんですが、その約2年前、僕がまだ明和電機のメの字も思いついていなかった、学生時代に作っていた魚のシリーズ、「魚器シリーズ」というのがあるんですが、その出発点となった、「魚打棒」という道具の話をしたいと思います。

その「魚打棒」についてはですね、明和電機ののマニアの皆さんは「魚コードののできるまで」とか「明和電機魚器図鑑」とか読んでいる方はですね、あーあれね、という感じで分かると思うんですが・・。どういうものかと言うと・・・これですね。(「魚打棒」の写真を紹介)

「魚打棒」に関しては、「明和電機魚コードのできるまで」の中にもしっかりこれが何であるかということをしっかり書いてあります。魚器図鑑の中にもきっちりと書いています。しかし、お話ししたように「魚打棒」というのは、明和電機以前に作ったものの話なんですね。この辺の本に書いてる時には、いろんなことをまとめちゃってるわけです。かつて学生の時に作ったものなので、そのあと明和電機がこういう本を出す時には、既に編集しちゃってると言うか、分かりやすく書いちゃってるわけです。でもそんなすっきりとできた製品ではないんです。

今日は現物を持ってきているので、紹介します。こちらです。・・・久しぶりに持った。なんだかエクスカリバーを持った、アーサー王みたいですけれども。久しぶりに持つと・・重い。

今の明和電機を知っている方、特に「オタマトーン」から入った形は、明和電機が27年前、魚をバカスカ撲殺していたということを全く知らないと思います。当時の明和電機は非常に強かったです。ライブパフォーマンスでは。これで魚をバコーンと締めるパフォーマンスをやっていたんです。最初の頃やっていた「スイッチオンカッパ」というライブパフォーマンスでは、前半は魚を殺すパフォーマンスをやって、後半でいきなり歌謡ショーのように「♪スパーク一発やり逃げー」と歌う。前半に非常に厳しいパフォーマンスがを見せられたので、お客さんはどうしていいかわからない、前半でシリアスになっているのに、後半で踊らなければいけない。困惑しまくってしまうパフォーマンスだったんですね

この前半の不条理と言うか、不可解な部分は、今の明和電機にもやっぱり残っていて、こないだの「ビハインド・ザ・マスク」のライブで言えば、前半の「トリウォーカー」とか「サバオ」をとか、よく分からないパフォーマンスで残っているんですが、当時はもっと明確だったんでです。

さあ中に何が入っているんでしょう・・・乾燥剤で。シリカゲルですね。さすがに魚を入っていないですね。。こんな感じです。もうちょっと分解してみますね、裏を外します。これは素材は ABS樹脂という素材で出来ています。明和電機の製品では非常によく使っているアクリル樹脂のひとつですね。アクリル樹脂はパンと割れやすいんですが、それを改良して、非常に粘りがあって、弾性があって割れにくい。ほとんど割れないですね、曲がるという感じですね。車のボディなんかにも使われている樹脂です。それを真空成形という技法で膨らまして作っています。

はい、これで外れました。色が変色している。わかりますか、すごく色が変色している。こっちがオリジナルに近い色ですけれども。黄色くなってしまっている。裏返すとここに魚眼レンズが付いていています。これは棺桶のようなものなんです。収めた魚とこの魚眼レンズを通して目が合うということになっています。ここにはパッキンのゴムが付いていますね。正確にはこれは真空成形だけではないんです、技法としては。真空成型は外側で、内側は樹脂です。樹脂を張り込んでいるんです。暑さは1 cm ぐらいあるんですけれども、真空成形で外側を作った後に、内型を作って、真空成形と内型の間、エポキシ樹脂を流し込んでいる、という作り方をしています。そのおかげで、外部をを削っても、普通の真空成型の場合、2ミリから3ミリぐらいの樹脂を使ってるので穴があきますが、こちらは削っても穴が開かずにえぐれるということになっています。ここにはマジックで裏面と書いていますね。

ここはグリップ。どうやって作ったかと言うと、ここは既存のハンマーからシリコン型を取って、そこに黒いエポキシ樹脂を流し込んで作りました。ここの末端の止まっている部分は、アルミの削り出しです。ここからズドンとグリップの中にアルミが一本通っているという仕組みになっています。これが「魚打棒」ですね。これは後ほどまた使いますね。どけさせていただきます。

■資料から読み解く

魚を撲殺という製品を、28年前大学院2年生、25歳の時に作ったんですが、なぜこんなものを作ったのかという話を今日していきたいと思います。8年前の話なので僕自身も記憶がかなりあやふやになっています。こういう本にまとめているので、動機なんかは一応書いてはいるんですが、自分の気持ちを正確に思い出すのはなかなか難しい。時間が経っていますので。ただ、この製品に行き着くまでに、いろいろ考えたり、悩んだり、悶々としていたということは確かです。そのころは明和電機というものをまだ思いついていないんです。芸術家として生きていけるかどうかも分からない。25歳、大学院の学生の2年生の時なので。芸術家になりたいという思いはあるけれど、一体自分が何を作ればいいのか、作ったもので、でちゃんと芸術家としてやっていけるか、などなど全然わからない。悶々としていた時代のことです。今みたいに製品なんてないですから。魚打棒が一番最初の製品ですから。

それ以前は、機械を使った自動人形とか、ロボットアートみたいなことをやっていて、今見れば非常に稚拙な作品なんですが、そういうことしかやっていなかった。

この魚打棒というのは今の命は電気につながる色々な要素がもうすでにあるんですけれども、ABS樹脂、それからアルミニウム、という素材ですね。それから魚眼レンズと目が合うと言う、ひねりとか、ナンセンスさ。それから哲学的な考え、というか、なぜ魚を閉めなければいけなかったかという背景、コンセプトも今の「魚器シリーズ」につながる製品です。

どうやればその「魚打棒」のことをお話できるかなと色々考えて、今日はこれでいこうと決めたことがあります。それはメモです。たくさんのメモとかスケッチを残しているんですね。「魚打棒」に関して。時間軸に沿って皆さんと見ていきながら、当時25歳だった信道青年が、どうやってこれを思いついたか、というプロセスを、現場検証で、残ってる資料を調査しながら、一緒に皆さんと、その足跡を探って行きたいと思います。

時は1991年。僕が大学院に入ったのは1991年、大学院の2年生になったのが1992年なんですが、1991年の4月に大学院の1年生に入学するんですが、その手前の3月にですね、卒業制作展というのがありまして、そこで「妊婦のロボット」というのを作って、そこでスランプになるんですね。妊婦のロボットというのを作ったけれどそれが本当に自分が作りたかったものなのかな、ということで非常に悩んだ。ここの話も面白いので、また別の機会でたっぷり1時間でお話ししたいと思うんですが、とりあえず今、出発点の話をすると、大学院一年生に入学した時には、全く自分が何を作るかもよくわからない、それから自分が作ってきたもの、自分が描きになりたいと思って絵を書いてきたことにも自信がない。そんな時でしたね大学院の1年生の時は。

前々回ぐらいに「オタクギョタク」という話をしたんですが、当時、何をやっていたかと言うと、大学院の1年生の時には魚を1000匹描くということをやっていたんです。ただば大学院に入ったことで、芸術家になろうと思っていたことを、しっかり考えようと思いました。学生何がすごいかと言うと、暇なんですよ。学生の何が素晴らしいかというと、たっぷりいろんなことを考える時間がある。僕も大学院の1年生の時にそういう時間をもちまして、そして美術大学だったので芸術史の話とか、デザインの話とか、そして運が良かったのはコンピューターグラフィックスが、盛り上がってきた時代だったので。メディアアートと・・・当時はメディアアートとは言わなかったですね、テクノロジーアートなども非常に勢いがある時だったので、そういうものに触れたりして。それから友達。総合造形というコースだったんですが、面白い友達がたくさんいたり。あと何と言っても先生方が非常に面白かったので、皆さんが作っている作品から刺激を非常に受けて。自分にまわりはそういうものを作っている。じゃあ自分は何を作るかな、ということをずっと考えていた時でした。

これは当時のメモ。僕がいろんなメモを残していた中で・・・あれ?何でここにベネトンの切り抜きが入っているの・・・・思ったことメモしたものです。それまでいろんなことを適当に考えていたんですが、このメモからしっかり考えよう、自分は今、一体何を考えているのか、自分一体何を作りたいのか、そういうことを考えてから行動を起こそうとしたときのメモなんです。

これを見ると「魚打棒」に繋がるヒントと言うか、足取りが出ているので、その辺を見ていきたいと思います。1992年に書いていたメモなんですが、魚器シリーズに関することが、色々メモられて行ったりするんですが、例えばですね「魚打棒」ではないですね、この時は「魚殺棒」と書いていますね。魚を殺す棒でですね。ちょっと読んでみますかね。「魚殺棒にとって魚は影である。一匹残らず魚を殺しても自分の影は殺さない。魚殺棒にとっての破壊行為は、生命のON状態を、OFFにすること」と書いてありますね。

どういうことかというとですね、何で魚殺棒というものを閃いたかと言う話をしますね。「魚打棒」というものはそもそも僕が考えたものではなくて、漁師さんというのは、知ってる方多いと思うんですが、魚を捕まえる漁師さんは、釣った魚をその場でしめるんです。そうしないと魚というのは暴れてしまうと体温が上がって美味しくなくなるので、釣った魚をその場で締めるというというのをやるんです。その棒を「魚打棒」、魚を撃つ棒いいます。「な」というのは魚のことですね。

僕がその棒のことを初めて知ったのは、1992年の3月だったかな・・・ちょっと待ってください、その時の手帳があるので。これは学生時代の手帳ですね。見ると奈良京都巡礼の旅というのが書いてあるんです。個人情報が載っているのでカメラで写せないんですが、1992年の3月、非常に悩んでいた時期に、奈良京都大阪を2週間かけてひたすらボーっと旅をするとすることをやりました。これは学生だからできますね。何をしてたかと言うと、奈良京都大阪の、美術館博物館、それから神社やお寺なんかを、ひたすら見まくると言う。そういうことをやっていたんですね。特に大好きで言ってたのが大阪にある民族博物館。ここに旅の時にすごい行きましたね。この手帳に考えていることメモしながら見学していたんです。

その旅の中で、民族博物館に行った時に見たわけです。この「魚打棒」を。これが当時民博に飾ってあった「魚打棒」です。これは面白いなぁと思って、現場で鉛筆でスケッチをしたものなんです。クワキトゥル族というインディアンですね。この辺の造形にインディアの感じが出ていますが。アメリカインディアンなので川魚のを捕まえてバンと閉めていたのがこの棒です。木でできているんですが、これを見たときになんだこれは!と思ったんですね。なんでかと言うと、右側だけを見れば魚を締める棒なんですが、なぜ左側に顔がついてるんです。非常に怖い、というか歯をむき出しにして、威嚇の顔をしている。棒に顔がついてるのが何でだろうと。

ここには今の明和電機に繋がる二つの要素があるんです。ひとつは効率よく魚を撲殺するという「機能」なんですが、左側には顔という「呪術性」がついているんです。「機能」と「呪術性」というのが合体してしまっているんです。これはなんだだろう、直感的に引っかかったので解釈はできないけれど、なんかあるなと思って、このスケッチを民博に座り込んで、一生懸命スケッチしていたわけです。その時に漠然と思ったことがあります。それは死というものです。これは破壊と死というものをもたらす棒なんですが、インディアンというのは魚を捕まえ食べなければと生きていけない。それは日々の営みとしてすごく大事な行為で。そこで魚を閉めなければいけない。殺さなければいけない。そして魚は大自然と繋がっていますからその先の「神」にいる。この魚打棒に刻まれた顔を見ると、なんだろう、神に対して 畏怖の念と言うか、恐怖も感じつつすごく、ありがたさも感じている。そして魚を殺す時にときに時にその神に対して、いわゆる弔いを行う。魚にありがとうと言うか、魚の命を昇華しなければいけないというために、この顔をつけたのかなとと思ったわけです。この顔のことを「呪術性」と言いましたが、これがインデアンの生きている社会とか、生きている世界とつながっている、部分ですね。右側は[機能」ですね。

これはなんだろうと思った時に、僕も作りたいと思ったわけです。この「魚打棒」。その時作りたいと思った動機は・・・またノートに戻りますね、ここにメモをしているんですが、戦争の話が出てきますね。「戦争はメディアの進化に対する抵抗である。アレルギーである戦争はモダニズムが生産したものたちを一つ一つ破壊していった。世界を認識するために。。自己認識するために。そして戦争がもたらしたのは飢餓だった。それが戦後の消費社会を生み出した。」と書いています。

何のことかと言うとですね、スランプというか大学院1年生の時に、最も何を悩んでいたかと言うと、「自分は芸術家になりたい」という思いはあったが、「何を作るべきか」「そもそも何かを作るとはどういうことか」「創造するというのはどういうことなのか」ということを突き詰めて考えなければいけないと思い始めていたんですね。たっぷり時間があるから。自分の原点ですね。そもそも作るというのは何なんだということを、徹底的に考えなければいけないということを、毎日考えていたんですが、その時に、創造行為とは無から有が生まれる、自分の中に今までなかったものがポンと生まれる。アイデアがポンと生まれる。インスピレーションがパンと生まれる。ということなんですけれども、それって何なんだ、なんでそんなものが出てくるんだ、そのメカニズムっていったい何なんだ、ということが、「自分って何だろう」ということのすごく根源的な問題だったんです。

さらにそれを考えていくと、自分も生命で、これも創造の産物です。であるならば、生命って一体何なんだ。創造行為を起こそうと思って、その結果として僕は芸術家になりたいと思っているけれども、創造行為の原点である自分という生命は、どういう創造で生まれたんですか?生命の創造行為の根源は何なのかというのを考え始めました。これは非常に難しい問題です。なぜならば、世界はなぜ生まれたかとか、人間はなぜ誕生したかと言う、根源的な話なので。人類は延々とこのことを考え続けている、という問題なんです。

そういうことを考え始めちゃったけれど、わからない。これは非常に。ただ人間というのは創造の産物をたくさん作っている。生命もたくさんのバリエーションの生命を作っている。そっちは分かるんですね。僕らは沢山の人工物に囲まれて生きている。それは創造というものがが生み出した影と言うかね、ものとして見えてきている。創造とは何だろう?ということの原点はわからないけれども、その創造性が発揮して、ブルン!と発揮して作ったモノたちは目の前にたくさんある。でも、もしかするとですね、戦争の話で書きましたが、あまりにもそういうものたちを人類が作りすぎたことにより、分からなくなっているんじゃないか?という話を考えたんですね。モダニズムという言葉が出てきますけれども、機械文明というのはエネルギーを大量投入して、大量生産することによって、機械が機械を生み、猛烈な勢いで物をバンバン作り始めた。18世紀からそうなっていくんですが、それにより、あまりにも自分の周りに物が溢れてしまい、自分というものがよく分からなくなり、そういうものに埋もれてしまった。であるならば、そういうものたちをひとつひとつ壊していけば、最終的には、壊した「もの」に対応する自分の中の「もの」というのが見えてくる。どんどん壊していくと自分の核が分かるんじゃないか?と思ったわけです。それを「自己認識」と書いてあります。

その時「自己・非自己」ということをよく考えていて、自分の中にある自己そして外にある非自己、これは一対一対応しているものだと。どちらが本質ということではなくて、このバランスの間の境界ですね、つまり膜の部分、それが人間であったり生命であったりするのであれば、バランスをとるために自己・非自己というものは一対一対応しているはずだと。今、壊すと言ったのは非自己を壊すということ。非自己を壊して行くと、なんとなくわからなくなっていた自分の内面の自己というものが見えてくる。ということ色々考えていたんですね。

そこに関するメモがあるんですが。「内的オブジェクト」と「外的オブジェ」とか。例えば、ここに書いているんですが。その非自己の一つとして、芸術家は作品を作ります。「果たして自分の作品をことごとく破壊できるか。私は私の作品群と壊滅させるだけの力を私が持っていることを知っている。」と書いていますね。

自分とは何かという創造性を考えていた時に、この時にですね、僕の思考がどうなっていたかと言うと、いくら自分の内面を自分で考えても分からないんです、それはそうです。でも自分の中で考えていたモデルとしては、自分の周りに広がっている世界というのは必ず自分と対応しているはずだと。自己・非自己という関係で。そのバランスで出来上がってがっているとするならば、自分の内面がわからないということもに対し、もしかすると、自分の内面に対応する外側を壊していけば、ここが自分だということが分かるんじゃないか、という思いになっていたんですね。それが「自分の作品を全て破壊できるか」というメモになっているわけです。

そういうことを漠然と考えていた時に、民博で「魚打棒」を見たわけです。魚を締めるという棒なわけですね。これは想像するしかないんですけれども、インディアンは魚を締める、撲殺するという破壊行為を毎日行うときに、その度に「神様」とか、「自然」とか、生かされている「自分」というものを実感していたのではないか。実感と言うか、すごくナチュラルに「世界と自分」を感じられていたんじゃないかなと、すごく思ったんです。けれども当時の僕はインディアンではないし、ご飯を食べる時に魚は殺さない。魚はスーパーで切り身で売られていますから。そういうことを実感することはないし、魚を殺すことはないし、そしてもっと言うと、何かを壊すということもしない。だけど自分がよくわからない、という悶々とした時だったんですね。でインディアンの「魚打棒」を見た時に、なんてインディアンは「世界」と「自分」を普通に毎日実感していたんだろう、と思ったんです。

ここから論理が飛躍するんですが、じゃあ僕も「魚打棒」を作ったら何かがわかるんじゃないか、と思ったんです。つまりインディアンのように魚を殺したら、何かわかるんじゃないかと思ったわけです。ところがですね魚を殺すには棒が入るわけですよ。「魚打棒」は民博にはありますけれども、民博からお借りするわけにはいかないですね。「あの僕すごく悩んでいまして、魚を殺さないと自分でなんだかよくわからないんで、今、魚を殺したいんですが、これをお借りできませんか?」と民博の人に言ったら怒られるわけです。「はあ?何言ってるんですか!貴重なインディアンの資料ですよ!」と。それはそうですね。そうなるわけですね。

じゃあ自分で作るか。と思ったわけです。この「魚打棒」というのを作ろうとも思ったわけです。ですが、どうやって作ったらいいか、ということがその時は分からないんです。イメージはポン!と出てくるわけではなくて。ここにスケッチがありますが、最初はこんな形をしていたんです。ハンマーのような形の「魚打棒」ですね。グリップを握って締めるような感じです。全く形が違う。閉めた魚を中に収めるお腹に収めるというアイデアのは既にあったんですが。これが最初の構想のイメージですね。これが最初の頃のメモですね。既に「魚打棒」という名前になっていますが、このメモを書いたのが1992年の2月7日。だから旅に行ってる頃だろうな。進化の系統分類図が書いてあって、その下に「魚打棒」の絵がある。つまりどの生物まで殺せるか、というシュミレーションです。どこまで殺せるか?アメーバまで殺せる、バクテリアまで殺せる、魚まで殺せるけど、鳥は無理だなあと言う、シュミレーションしているわけです。日本人は魚が大好きですし、魚までなら殺せるかな、ということを考えていたんですね。そして、作ろうということで作り始めました。

作った時に今までと違う作り方をしたのは、ABS樹脂という樹脂をこのとき本格的に使いました。これも時間があれば別の機会にお話ししたいんですが、このABS樹脂に出会ったことが、とにかく大きかったです。この質感が大好きで、人肌というか女性の肌のような質感で、すごくなまめかしい。一方、アルミニウムという素材は、非常に男性的と言うか、ちゃんと工作機械を使わないと削れない。そういうアルミニウムの男性性と、ABS樹脂の熱でひん曲がりという女性的な曲線みたいなのが好きで、初めてこの「魚打棒」でその二つを組み合わせて、非常に工業的な作り方で作ったんですね。

ところがですね、作品として作るのはいいんですが、インディアンと何が違うかと言うと、魚の顔を作れないんです。神様の顔を作れないんです。僕が作るものには。なぜかと言うと、神様がいないんですで。僕はインディアンのように自然の中に生きていない。僕は当時はつくば市という都市に住んでいて。すごく人工的な都市に住んでいて。自分で撲殺するような漁はしていない。そんな宗教性はない。あるのはつくば市という月面基地のような無機質な都市に生きているということだけ。神様とは繋がっていない。そんな僕が魚を殺すってどういうことですか?となった時に、魚を締めたという魚を殺したという死を弔わなければいけない。それをどうやって弔ばいいんだろう?と。神様はいないわけですから。そういった時にこの形ですね。あ!わかった!棺桶にしよう、と思ったわけです。棺桶にして、この中に葬って。宗教、その時は何の宗教かと言われればよくわからないんですが、棺桶の中に入れることによって魚の死を弔えばいいのではないか?ということをこの時は思ったので、この棺桶にしました。

そして魚を殺す、ということを思ったんですが、僕はちっちゃい頃は釣りとかやっていた。当時は兵庫県の赤穂に住んでいましたので、すごくちっちゃい頃は川釣りに行ってね、ザリガニとかフナとかを、近所の釣具屋の福井くんと一緒に遊んでたりしたんです。多分小学校の低学年ですよ、その頃は平気で魚なんて捕まえてね。

子供ってとても残酷なので、当時はもっとひどいことをやっていた。バッタを捕まえて足をもいだり、とかね。オタマジャクシを捕まえて腸を引っ張り出して、どっちが長いか福井君と挑戦したり、もう残酷。今やれっ!て言われたら恐ろしくとなることをやっていた。なんで子供は平気でできるんですかね。当時は何の屈託もなくそういうことをやっていた。

当然魚も触るのは全然平気だったんですが、「魚打棒」を思いついた大学2年生、25歳の時には、そういう世界からすごく離れていたので、魚が気持ち悪くて仕方がないんです。オタマジャクシの腹を裂け!って言われたら、ちょっと待ってごめんなさい、という状況だったんです。でも、やってみなければわからない。これで本と魚を締めてみないと、何も、自分がいま、行き詰まっていることが分からない。突破できない。よしやるぞということに決めました。

まずはインディアンと一緒です魚を捕まえなければいけない。自分で。生きた魚を。生きた魚を筑波で捕まえようと思っても、生きた魚をつくばでは捕まえることができないんですね。川がないつくばでは。近くの牛久に行くとですね、ご存知の方いますかね、牛久沼というのがあって、カッパで有名なんですが、沼があるぐらいなんで、結構川があるんですよ。当時僕は専門学校の先生をやっていまして、情報系の専門学校だったんですが、そのコンピューターの授業で、DTP というコンピューターを使った印刷の授業があったんですが、学生の時そこでバイトで教えていたんです。その時一人の釣り好きの学生がいて。

「君釣り好きなんだよね」「うん、好きですよ先生」「・・ちょっとね、魚を絞めたいから、釣りに連れて行ってくれない」「は?なにいっているんですか、先生。魚を締める?魚が欲しいんですか?」「そうです、ちょっと連れて行ってよ。」「じゃあわかりました次の日曜日に行きましょう」

と、彼が得意な地元の川に、釣りに行ったんです。

川といっても、大きい川ではなくて、用水路みたいな顔だったんです。牛久の田んぼの畑の中に流れている、用水路を大きくしたような川がありまして。「先生、ここで釣るよ、大きい魚が欲しいんでしょ、」「魚打棒のサイズに入れるから、大きいサイズのが欲しい。フナとかがいいんだけど」と言ったら、「フナはいないなあ」と言うんですね。「ええ?川でしょう?フナいるでしょうフナ。コイかフナじゃないの?」と言ったら、「いや、いないっす。ここにいるのは”ブラックバス”です。」と言われて。「何?ブラックバス?なにそれ?」。「先生、知らないんですか?いわゆるアメリカからやってきたやつですよ。すごい雑食でバンバン増えるやつ。結構引きがいいので、釣り好きが大好きでやるんですよ。」「ブラックバスか・・。わかった。やろう」ということでことで釣り道具を借りてやったわけです。

で、釣れましたブラックバス。その時に釣った魚の絵がある。魚拓もある。こいつでです、捕まえたブラックバス。等身大ですね。釣りを慣れている人には、ああ、ブラックバスだ、と思うでしょうが、僕はその時フナしか知らなかったんですね、なんだこの魚はと。気持ち悪くて仕方がないんです。頭尖ってるし。こんなものがうようよいるのか、この川には。釣ってバケツに入れるときも、「うわ何この魚」と。ハトヤの CM みたいに暴れまくるので。

これを釣り上げて、こんなのがいるのか・・・と思っていたら、また引っかかったんですね。次に引き上げたのが、ちょっと絵がないんですが、「ブルーギル」という魚。皆さん後でネットで調べてください。ブルーギルという魚が次にひかかったんです。このぐらいの大きさだったかな。これは形が熱帯魚みたいな形をしているんですよ。どう見ても「お前そこにいちゃいけない!用水路にいちゃいけない!」という形をしているんですよ。どう見ても熱帯魚、海の魚みたいのが釣れて。うわーなにこれ気持ち悪い!!という感じだったんですね。でもまあに2匹引き釣れて。ブルーギルは「魚打棒」に入らない。じゃあブラックバス連れて帰るわと、ナイロン袋に入れて。生きた魚を閉めなければいけないので、生きたまま持って帰ったわけです。

それで家に帰りました。確か11月だったと思うな。寒かったのを覚えているんですが。この「魚打棒」は既に完成していたんです。締めるための棒は。そしてこの二つのセットが完成していました。ブラックバスはナイスなサイズで「魚打棒」に入れれば完成。でもブラックバスはまだピチピチ生きている。さあ、締めなければいけないということになったんです。

で締めるというのはつまり、棒でバコンと締めるということですね。どうしようかなー、こええなあーこれを締めるんか、と思ったけれどもやるしかない。バケツの中にブラックバスを入れて。つくばというのはご存知ですかね、つくばの松林を切り開いて作った人口都市なので、あちこちに松林の公演が残っているんですね。人はいないんですけれども、とにかく公園だけは多い、というのがつくばなんです。自分が住んでいが近所の誰もいない松林の公園に、11月ですよ、寒い時ですよ、よし!と思ってバケツに入れたブラックバスを持って、「魚打棒」持って、行ったわけですよ。人が見たら何あれ、変質者?という感じですが。人に撲殺するところを見つかったら通報されるに決まっているので、公園の奥の方に行って、誰もいないことを確認して、よしやるか、と。ブラックバスを捕まえて。でも暴れまくるんですね。元気いっぱい。ごめんなさいと思いながら、地面に上に押さえつけて、頭を抑えといて、「魚打棒」振り上げて、うりゃあ!といったんですが、腰が引きまくっているので、ぼん、というにぶい感じで、全然死なないんです。その程度では死なないんです魚は。魚の頭は固いんです。死なない、どうしよう、と思って。でもやっぱり、むごいと言うかね、一気に閉めてあげないと、このひとも苦しむだけだから、よしと思って、手ではなくて足でグッド体を押さえて、足で踏んで、両手で直し棒を持って、振り上げてバコン!と、殺したわけです。

ようやく死んだわけですが、でもね覚えています。まあ目が人間みたいな目なので、こっちを見ているんですね。死んだ後にね。その目が忘れ忘れられないんですが。なんとか締めたと。で。持って帰って。魚拓を取るかということで。スケッチは後で最初にこの魚拓を取りましたね。魚拓をとって、じゃあ腸を出そうと。

ブラックバスは川魚なので、お腹に浮き袋が入っているです。浮き袋を使う「肺魚」という別な装置を作っていて、浮き袋も欲しかったので、浮き袋取り出そうと思ったんですね。気持ち悪いなあと思いながらハサミで、肛門からチョキチョキと裂いて、中の腸をうりゃあ、と出したら、中からですね、なんか紫色のものがビョーンと出てきたんです。何これ?紫色のぶにょぶにょしたもの!うぎゃー!となったんですが、それがワームだったんです。釣りしている人ならわかります、疑似餌です。ブラックバスはとにかく動いていたらバーンと噛み付く性質があるので、食べ物じゃなくても、ワームと言う、ゼリーみたいな、ソフトビニールでできたキラキラ光るラメが入った虫でOK。擬似的な、人工的な虫ですね。それがね、お腹から出てきたんですね。僕としてはこいつは生き物だから、ワタという、いわゆる内臓が出てくると思ったのに、そこからいきなりそんなキラキラ光る紫色のワームが出てきたから、はあ・・となって、血圧びゅーっと下がるみたいな。何これ・・となって。それも処理をして、このスケッチを描き、点描画も描き、こんなうろこの形をしているんだなあと、スケッチを残しました。で締めた魚をこのな落穂の中に納めて、初めて「魚打棒」というのが完成したわけです。

引き続きそういうことをやりながら、「魚打棒」のこともいろいろ考え始めました。このメモは、「魚打棒」を作るちょっと前だな。「殺魚棒」と書いてあります。そして、佐野和彦と書いてありますけれども・・・佐野和彦と書いてあるんですよ。

これ、何のことか、ややこしいけれども説明しますね。あの時、僕は並行して三つの製品を作っていたんです。「魚打棒」「弓魚」「肺魚」と言う三つの作品を作っていたんです。それで、それぞれにいろんな思いがあったんですね。「魚打棒」はとにかく神様の問題です。神と自分、そして死と破壊。「肺魚」というのはシミュレーター、世界と一体何なんだろうという、大きいシミュレーターの話。そして「弓魚」というのは、魚の造形。骨の形の美しさ。芸術的な面白さを考えていて。自分の中に三つの要素があって、これに対応する自分の中に三つの人格を作ろうと思ったんです。それぞれが別な作品を作っているという風に設定しようと思って、「魚打棒」を作っていたのは、佐野和彦という名前をつけて・・・ドラマーと書いてありますが。佐野和彦さんが「魚打棒」を作っているんですね。「肺魚」は土屋さんと言う人が作っていて。そんな風に名前を付けたんですが。というわけで佐野和彦と書いてあるんです。

この時に破壊のことを考えながらメモを書きました。「魚打棒」を作ることでわかったりしたことだとか。破壊と分解の違いとは何かとかね。

これもそうだな、魚器シリーズのメモ。ここにも、すでに「魚打棒」を作った後ですが、いったいなんだったんだろうな、「魚打棒」を作ったけれども。「殺した魚を内包するというアイデアが浮かば大量の魚を殺していただろう。」「一本の魚打棒は一匹の死体で完結すべき。」「最初の一匹で完結すべきであった。」・・・ちょっと意味深なことを書いていますが。そうなんです。「魚打棒」は一匹じゃないんです。「魚打棒」で魚を締めるという行為は、終わらなかったんですね。なぜならば、その後僕は明和電機を始めて、明和電機の製品としては「魚打棒」を位置づけたことにより、「魚打棒」のパフォーマンスを明和電機もしなければいけなくなったんです。その時にはそれはもうショーになっているんですね。人に見せる、人の前で魚を締めるという行為をやる。それは自分が自分を知りたいためにやる、ということよりも、その行為を人に見せることで、考えてもらうと言う・・・見世物ですね、ショーとして「魚打棒」をやり始めるわけですね。初期明和電機のライブパフォーマンスでは、何回かやっているんです。有名なところでは、お客さんに止められたこともあります。やめてくださいと。実際にライブ中に、それを止めたこともありました。

なぜこの「魚打棒」をやったかと言うと、自分とは何だろう、世界とは何だろうと、悶々とした悩みを突破するために、インディアンからヒントを得てこれは作らなければいけないと思った。これをやらなければ自分は変わらない、分からない、ということの突破口として行為なんですが、それは最初の「魚打棒」。その後の「魚打棒」のパフォーマンスは、もうそうではないんですね。悶々と、パフォーマンスをしながらも、これは違うなぁということを考え始めて。1993年に最初の「魚打棒」をやったんですが、191995年には、無理だ、魚器シリーズも限界があるなと思い、パフォーマンスもやめました。

というのが「魚打棒」というものについて、資料から読み解いたものでした。最終的にはですね、修了制作としてそれを発表しました。修了制作の大学の要項にそれが載っています。その時はまだ明和電機というものも思いついていません。大学院修了制作としてそれをつくば美術館で発表しました。懐かしいな、芸術研究科修士論文梗概集。これを見ると、土佐信道さんのページ、論文の要約と、写真があります。明和電機じゃないですね、何この人。いまとポーズは一緒だけども、すごいアゴが上がっている。こんな感じで大学院修了制作として発表しました。出来上がったということです。